1.04.11

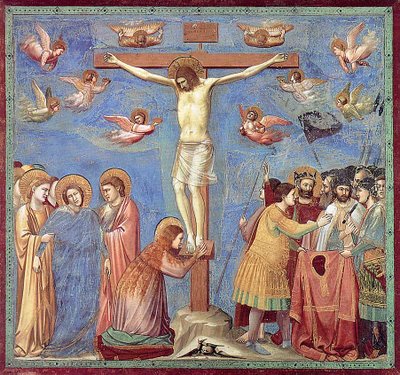

Estamos ya muy cerca de celebrar la Semana Santa, de contemplar, en la actualidad de la celebración litúrgica, la hondura, la universalidad y la coherencia del amor de Dios. Un amor que no retrocede ante nada, ni siquiera ante lo más contrario a sí mismo: el pecado y la muerte.

Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la expresión en forma humana del amor divino. Él “redimió” – es decir, sanó, restauró y elevó – lo que “asumió”, la naturaleza humana herida por el pecado, y cargó sobre sí las consecuencias que el pecado desencadenó en el mundo.

Todo el misterio de la Encarnación, que incluye la redención, quedaría privado de seriedad y de dramatismo si banalizásemos la distancia infinita que separa al hombre de Dios, a la creatura del Creador y, más aún, al pecador del Justo.

Los primeros discípulos, sorprendidos por la novedad de Cristo, maravillados por su vida, por su pasión, muerte y gloriosa resurrección, acudieron a las Escrituras para encontrar en ellas un horizonte de sentido que les permitiese comprender, hasta cierto punto, el designio de Dios que en Él, en Jesús, había alcanzado su plenitud.

El Nuevo Testamento surge así como una interpretación del misterio de Cristo a la luz de lo que hoy llamamos “Antiguo Testamento”. Inspirados por Dios, dotados por el Espíritu Santo del carisma de la transmisión fiel, los autores del Nuevo Testamento reflejaron por escrito las líneas esenciales y normativas acerca de la identidad y de la misión de Jesús.

Entre estas claves fundamentales está también, y no en un papel secundario, la idea de “expiación”. San Pablo habla de Jesús como “propiciatorio” (Rm 3,25), de Cristo mismo como instrumento de propiciación, como víctima de expiación por todos los pecados. Un motivo que, en la teología posterior, se desarrolló con ayuda de la categoría de “satisfacción”.

El Concilio de Trento, hablando de la justificación, enseña que Jesucristo “por la excesiva caridad con que nos amó, nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre”.

¿Qué significa todo esto? ¿Qué horizontes de comprensión puede resultarnos hoy útiles para que, sin negar ni la Escritura ni la Tradición, podamos entender un poco mejor lo que se contiene en la Escritura y en la Tradición?

A mí me ayuda, en la meditación de estos temas, pensar en el amor de Dios como un amor que no retrocede, que llega hasta el final, que asume – para vencer – los muros más altos que se levantan contra él.

La raíz del pecado es la desobediencia, el desamor basado en la desconfianza. Cristo se hace “uno por todos” y con su obediencia asume y vence nuestra rebeldía; con su amor teándrico, humano-divino, asume las consecuencias de nuestro desamor y de nuestra desconfianza.

La oferta salvadora de Dios se encuentra con el rechazo del hombre, con la condena del Inocente, con la crucifixión del Justo. Pero exactamente ahí, donde parecería que el poder de este mundo tendría la última palabra, Cristo es capaz de invertir el sentido, de darle la vuelta a las cosas. Y el Padre - que jamás pudo dudar de la respuesta del Hijo -, por amor a nosotros, lejos de rescatarlo del sufrimiento, consintió en su ofrenda, dándonos hasta el final, hasta el extremo, lo que más quería. ¿Quién puede “dolerse” más que el Padre de la muerte del Hijo?

La Resurrección es la prueba evidente del “no abandono” del Padre hacia el Hijo. Dios se acerca al Justo y lo fortalece en su padecimiento y lo “rehabilita”, abriendo para un Hombre un modo de vida para siempre triunfador de nuestros límites e injusticias; sin menoscabar en nada, sin disfrazar, el alcance terrible de la injusticia.

El drama de Cristo es la muestra del compromiso de Dios con el destino humano. No es una broma la condición del hombre ni es un “paseo triunfal” –mundanamente hablando– el paso del Verbo encarnado por nuestra tierra.

San Juan lo resume con la profundidad que lo caracteriza: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). Que el amor divino sea expiatorio es un signo de nuestro alejamiento y de nuestra resistencia. Es, a la vez, una prueba de que Dios nos ama con todas las consecuencias.

Guillermo Juan Morado.